鉄欠乏性貧血を起こした小腸腺癌の犬の1例

亀戸動物総合病院 池田 雄太

要約

重度の小球性低色素性貧血を起こしていたチワワに対し、血清鉄濃度および不飽和鉄結合能を測定し、鉄欠乏状態があることを確定。複数回の腹部触診により小腸腫瘤を触知し、診断および治療目的の開腹手術により空腸腺癌(T2N0M0)と診断した。術後4週間で貧血は正常値に回復した。

はじめに

犬の小腸腫瘍のおける臨床症状としては食欲不振、嘔吐、下痢、体重減少など非特異的症状が代表的であり、メレナや黒色便の持続による鉄欠乏性貧血は比較的少ない。

今回、問診および臨床検査から消化管腫瘍の存在が強く疑われたが、初診時腹部触診とエコー検査では腫瘤を確認できなかった犬に対し、鉄欠乏性貧血であることを確定した上で、再度触診とエコー検査を実施することで腫瘤を発見し、外科的切除および化学療法にて良好に経過した症例を得たので報告する。

症例

チワワ、メス(避妊済)、9歳齢、体重2.26kg(体重減少はなし)、2週間前からの元気消失と1日1回の嘔吐を主訴に来院

【身体検査】

体温38.8℃、口腔粘膜蒼白、心雑音あり(左側心尖部収縮期LevineⅢ/Ⅵ)、外傷やノミの寄生、可視黄疸は認められず、初診時の腹部触診において異常は認められなかった。また意識レベルや呼吸状態は正常であった。

【糞便検査】

寄生虫卵などは認められなかったが、黒色便であった。

【血液検査】

非再生性、小球性低色素性貧血が認められ、セントラルペーラーの広い菲薄赤血球が特徴的であった。血液生化学検査では軽度の低蛋白が認められ、その他大きな異常は認められなかった。CRP値は8.1mg/dlであった。(表1)

【X線検査】

大きな異常は認められなかった。

【ガストログラフィン消化管造影検査】

通過障害や大きな異常は認められなかった。

【超音波検査】

心臓にて僧帽弁の肥厚と軽度の僧帽弁逆流が認められた。腹部に異常は認められなかった。

以上の結果より、非再生性貧血の原因を鑑別するため、血清鉄濃度及び不飽和鉄結合能(UIBC)を測定し、凝固機能障害の有無を確認するため凝固系を測定した。血清鉄濃度は低値を示し、UIBCは正常値を示した。凝固系はいずれも正常値であった。(表2)

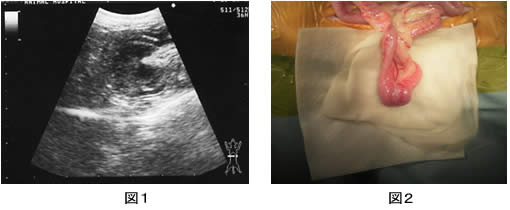

表2の検査結果をふまえ、後日再度腹部触診とエコー検査を実施したところ、中腹部に硬固な腫瘤を触知し、エコー検査にて低エコー性で層構造を欠くMASS像を確認した。(図1)

エコーガイド下にてFNAを実施したが、有意な細胞が得られず、後日診断および治療を目的とした開腹手術を行った。

手術は2週間鉄剤(ペットチニック)を投与し、PCVが20%まで回復した段階で行った。

術中所見:空腸の中間部に直径約2×2×2㎝の硬固な管腔充実性腫瘤を確認(図2)、腸管膜リンパ節や他の臓器に著変は認められず、MASS及び正常部位を含め腸管切除端々吻合術を行った。

(図3:摘出腫瘤部)(図4:腫瘤部の割面)

病理検査結果:小腸腺癌、断端マージンクリーン、腫瘍細胞は腸壁に浸潤しており、漿膜面に達し、脈管内浸潤あり。

病理所見より、犬の小腸腺癌TNM分類T2N0M0、漿膜面への浸潤や脈管内浸潤もあるため、抗がん剤の有用性をオーナーへ説明し、同意のもと、抜糸後よりカルボプラチンの投与を3週間隔で6カ月間継続し、BRM療法としてピロキシカムを併用した。

術後より嘔吐、黒色便は消失し、PCVは術後4週間で40%まで回復、現在(2010年12月手術後8カ月)腫瘍の再発転移も認められず、良好に経過している。

考察

小腸腫瘍の臨床症状は非特異的であることが多く、貧血は約30%で認められ、嘔吐下痢、体重減少などに比べ少ないと言われる。しかし本症例のように消化器症状よりも貧血が重症化している場合もあり、原因不明の血液疾患としてアプローチしてしまう可能性があるため注意が必要である。

重症化した貧血の原因としては、貧血の進行が慢性経過であり動物の代償機構により、顕著な症状を示さないことや、黒色便・メレナなどの便の性状変化をオーナーが気付きにくいことが考えられる。

非再生性貧血の原因としては、赤芽球の低形成や腫瘍性変化、腫瘍細胞の骨髄浸潤、慢性炎症、内分泌疾患、慢性腎不全、鉄欠乏などの栄養欠乏性などに大別される。本症例では小球性低色素性貧血と黒色便が認められたため、消化管出血による鉄欠乏性貧血を疑ったが、初診時では腹腔内病変が認められなかった。そのため貧血の原因を鑑別するために、血清鉄濃度とUIBC・TIBCを測定し貧血の分類を正確に行うことで、結果として腹腔腫瘤を診断できたことから、非再生性貧血において血清鉄濃度、UIBC及びTIBCを測定することは診断の有用な補助になると考えられる。

犬の小腸腫瘍における腹部エコー所見として、腸管の層構造を欠く、低エコー性の病変が特徴的である。本症例においてもエコー検査により腸管の層構造の消失が確認されたが、初診時では病変を見逃していたため、腹部全体の正確な探索が必要であると反省したとともに、腸管腫瘍におけるエコー検査の有用性を再認識した。

また、小腸腫瘍は非常に可動性に富むため、タイミングによっては骨盤腔内などの触診できない場所に位置したり、腸管ガスなどのアーティファクトによってエコー検査でも見つけられない場合がある。そのため、一度の検査で病変が見つからなくとも、複数回の触診、エコー検査を重ねることが重要であると思われた。

(第31回動物臨床医学会年次大会で発表)